L'éthique biblique au risque de l'histoire

L’éthique biblique au risque de l’histoire[1]

Depuis une cinquantaine d’années, la technique s’est considérablement développée. Moyens techniques, technologiques, d’abord, qui ne cessent de devenir plus complexes et plus utiles à la production, à la productivité et, a fortiori, à la consommation. Idéologie, ensuite, qui met en avant l’accès à un bonheur immédiat et facile, consommable et jetable, très proche d’un hédonisme vêtu de vertus humanistes mais cachant si maladroitement une tendance très forte au libéralisme et à l’individualisme[2].

Ce mouvement transhumaniste, peu connu du grand public, est le moteur qui anime les grands mécanismes d’aujourd’hui et leurs techniciens. Universitaires, chercheurs et centre de Recherche & Développement dont les travaux sont omniprésents dans la vie quotidienne de la population mondiale ; mécènes (pour ne pas dire supporteurs lobbyistes) dans des domaines très divers, comme Google pour ne citer que l’un de ses plus puissants soutiens[3], ils sont sans s’y méprendre ces pôles majeurs du système technicien, pour reprendre les mots de Jacques Ellul[4].

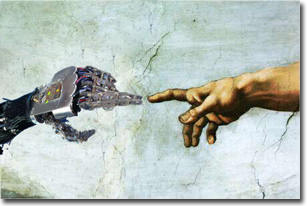

En cela, ils organisent et diffusent en masse une pensée éthique en totale opposition avec l’éthique biblique construite depuis plus près de 3000 ans. Cette éthique transhumaniste, peut être résumée par une recherche, une volonté – de puissance – à améliorer individuellement, par le biais des avancées en nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et sciences cognitives (NBIC), les capacités physiques et intellectuelles des hommes et des femmes. Il ne va sans dire que les bases de cette nouvelle éthique sont une mise en avant très forte d’une auto-nomie, d’une auto-perfection et d’une application, au nom du bonheur, à tous les domaines de la vie privée et publique : l’homme est homme que s’il est autonome, physiquement et intellectuellement.

Les liens avec l’éthique biblique, et l’héritage judéo-chrétien plus généralement, sont paradoxalement très proches, comme le suggère Jean-Claude Guillebaud dans son ouvrage La Vie vivante – Contre les nouveaux pudibonds[5]. Il n’est donc pas étonnant, à la vue de ces bases et des quelques accointances, de voir le Vatican condamner ces « changements d’identité génétique de l’homme », de les juger comme immoraux, contraire à l’éthique biblique.

Notre article se place plus que jamais dans un contexte où émerge une nouvelle fois dans l’histoire une autre éthique, niant les fondements moraux, ainsi que l’éthique d’une grande partie de la population du monde, l’éthique biblique, et plus spécifiquement l’éthique biblique catholique.

Ce présent article, divisé en 3 parties et construit de façon chronologique – dans la mesure où cette éthique biblique s’est construite et est inscrite dans une histoire, l’histoire d’une relation entre un peuple et leur Dieu – se veut d’abord être un outil de compréhension de l’histoire de l’éthique biblique israélite, puis chrétienne (et catholique), puis une tentative d’élaboration d’une grille de lecture permettant de comprendre puis critiquer les nouvelles tendances désireuses de restructurer les sociétés dans le fond.

Ainsi, il nous a semblé intéressant de se demander comment a évolué l’éthique biblique au cours de ces trois derniers millénaires. Nous avons également jugé utile de dévoiler ce qui peut ressortir de ce dialogue, et dont l’aboutissement est l’éthique chrétienne.

Pour mener à bien cette vaste enquête dont nous n’arriverons (au mieux !) qu’à effleurer les contours, nous emprunterons à Joachim de Flore son organisation du temps biblique en 3 âges : l’âge du Père, l’âge du Fils et l’âge de l’Esprit[6].

Bien conscient des limites qui existent à propos de ce découpage, d’un point de vue théologique notamment, il nous semble pourtant pertinent de l’employer dans une approche plus historique du fait du changement de participant dans ce dialogue pluri-centenaire.

De la sorte, nous étudierons dans un premier temps l’âge du Père, l’âge qui voit l’émergence d’une relation entre un peuple de frères tourné vers un Père et révélé dans l’Ancien Testament. Nous analyserons dans un second temps l’âge du Fils, celui qui dévoile la nouvelle éthique qu’apporte Jésus Christ pendant et après sa période de vie publique. Enfin, nous placerons dans l’âge de l’Esprit l’ensemble des relations qui existent aujourd’hui entre cette éthique biblique-catholique[7] et le monde, et notamment avec son antagoniste actuel : l’éthique transhumaniste. Cette partie ne peut être décrite sans un certain parti pris de l’auteur qui n’engage évidemment pas le blog où il est publié[8].

I- L’âge du Père, ou l’émergence d’un peuple de frères tourné vers un père, à travers l’Ancien Testament.

Les prémices de notre entrée dans l’âge du Père doivent d’abord laisser place à une analyse non exhaustive du contexte historique dans lequel né le peuple hébraïque du premier millénaire avant J.-C.

Beaucoup de travaux ont été établis au sujet de ces peuples du Moyen Orient et d’Egypte[9], tant d’un point de vue historique, archéologique, anthropologique que sociologique et philosophique.

Globalement, nous savons que dans le territoire de Canaan vivait des populations tantôt nomades, tantôt sédentaires, qui se sont organisés en royaume (royaume divisé en deux royaumes (Juda et Israël) entre 900 et 600 av J.C.).

Avant de faire l’expérience du dialogue avec leur Dieu, les populations du Proche Orient, auxquelles appartenaient les Hébreux, étaient des populations qui partageaient une croyance en une religion naturelle. Celle-ci est une religion dans un temps, un déroulement de vie qui est rythmé par des évènements naturels transcrits et répétés en actes religieux. C’est la religion qui rythme le temps par des rites[10]. Ce processus formait, pour les populations, quelque chose de rassurant. La traduction religieuse de ce processus est que la « répétition du même » génère un puissant sentiment de sécurité. Les dieux/divinités auxquels croyaient ces populations étaient considérés comme les garants de cette régularité. Celle-ci n’était pas théorisée, mais vécu.

Les Hébreux, avant leur Alliance, ne vivaient sans doute pas différemment de ces peuples. Ils étaient soumis aux puissances divines, mystérieuses et cosmiques de la nature. Leur vie s’inscrivait dans la régularité des rythmes saisonniers et des travaux qui y sont associés. Dans ce contexte-là, ces populations rencontraient comme problème de s’assurer la bienveillance des dieux afin que leur subsistance soit assurée : c’est l’importance de la fécondité.

Pour les sédentaires, l’important était les pluies de Printemps. Pour les nomades, il s’agissait de la fécondité des troupeaux. Ainsi se dessinait une « éthique » de cette religion naturelle : avoir une descendance était une bénédiction, ne pas en avoir, une malédiction. Avoir des animaux prolifiques était une bénédiction, l’inverse une malédiction. Avoir des terres fertiles était une bénédiction, alors que des terres stériles, une malédiction.

Aussi, pour s’assurer une bonne relation avec les dieux, les populations comptaient sur les prêtres, spécialisés dans ces échanges, dans ce do ut des développé par Marcel Mauss. Ces prêtres, souvent rois, faiseur de pont ou pontifex, faisaient le lien. On remarque d’ailleurs qu’un certain nombre de femmes ont ce pouvoir de faire le pont : elles possèdent le pouvoir de donner la vie, de faire des enfants des deux sexes. Cette capacité mystérieuse pour l’époque est à l’origine de l’accouplement sacré, et a fortiori, d’une prostitution sacrée.

En outre, se dévoile une morale de vie basée sur l’ordre cosmique : les actions humaines trouvent leurs normes dans cet ordre cosmique. Il s’agit pour eux de reproduire en petit dans la vie humaine ce qui se passe en grand dans la nature. Pour être heureux, il faut répéter inlassablement les mêmes choses. Ici, l’individu a peu de valeur, le groupe étant plus important.

Evidemment, qui dit morale, dit faute morale, à savoir la transgression de l’ordre des choses, le désordre. Dans cette conception du monde, le problème était réglé lorsque l’on identifiait l’auteur de la faute et que l’on effectuait des sacrifices à la hauteur du service que l’on demandait aux dieux. Par exemple, chez les Cananéens, si la pluie ne venait pas, on sacrifiait des enfants au dieu de la pluie (enfant car ils viennent de naître, ils viennent des dieux, ils se souviennent du chemin : ils arriveront plus vite pour porter le message).

On sait que les Hébreux viennent de ce monde-là. On sait aussi qu’ils en sont sortis. L’approche historique de notre étude nous invite donc à nous demander ce qui a pu les inciter à sortir de ce monde, de la religion naturelle, et ce qui a pu les amener à construire progressivement une nouvelle éthique inscrite dans cet « âge du Père ».

En procédant à un découpage et une analyse externe de certains écrits de l’Ancien Testament, on est à même de rendre compte d’une datation, d’une chronologie de l’imbrication de chacun des textes. De cette façon, il nous apparaît des fragments très anciens, sans doute les premiers d’un point de vue historique. Ces textes, comme ceux qu’on l’on trouve dans le Livre des Juges, notamment dans les chapitres 4 et 5, suggèrent la première rencontre entre les Hébreux et leur Dieu. Chacun de ces 2 chapitres traite d’une bataille qui oppose Israélites et Cananéens, bataille numériquement inégale en faveur des Cananéens. Cet évènement, significatif en raison de la victoire imprévisible des Israélites contre les Cananéens, est rappelé dans la Bible et est donc très important pour la mémoire collective des Israélites. C’est la première fois que ceux-ci prennent conscience qu’ils ont un « dieu à eux », un dieu évidemment décrit avec les attributs des dieux qui les entourent, en l’occurrence Baal (orage, pluie, etc.).

A partir de cette première rencontre racontée, les Israélites vont rentrer en dialogue avec leur Dieu. Sous fond de désir d’assimilation mais aussi de rejet aux populations Cananéennes païennes voisines, ils revendiquent progressivement leur lien spécial avec leur Dieu. Leurs relations avec ce dernier sont d’ailleurs évoquées de façon assez répétitive dans l’Ancien Testament, et peuvent être résumées par un schéma théologique voyant se succéder différentes étapes : les Israélites sont d’abord décrits comme n’étant pas assez fidèles à Dieu. Ce dernier, ensuite, les vend, les abandonne à leurs ennemis ou à la nature. Réalisant leurs erreurs, les Israélites prient, appellent à l’aide, et finalement leur Seigneur leur envoie de l’aide sous la forme d’un héros ou d’une aide miraculeuse.

Ce Dieu qui les aime, se fâche, pardonne et les aide, agit comme un Père qui élèverait ses enfants.

De ce fait, les conséquences éthiques de ce nouveau rapport à une divinité sont nombreuses. Si Dieu est ainsi capable d’intervenir pour son peuple, pour le faire exister, en tant que source de leur vie, cette dernière ne peut plus être vécue n’importe comment. Il faudra désormais, règle numéro un, lui rester fidèle, lui être attaché, lui demander sa protection quand il faut et le remercier quand tout va bien. Règle numéro deux, vis-à-vis des autres Israélites, il est impossible de se comporter en ennemis. Si découverte d’un dieu-père, alors il y a la mise en place d’une société de frères. Règle numéro trois, ce Dieu est un dieu jaloux : il convient donc d’abandonner, de renoncer, à toutes autres formes de relation avec les autres dieux. Cette nouvelle éthique ressort fortement du livre du Deutéronome.

Parallèlement à cette nouvelle éthique, surgit, historiquement dans la Bible, la question de l’alliance. Celle-ci est une alliance plutôt asymétrique puisque c’est Dieu qui est intervenu, les Israélites n’étant pas venu le chercher. Dans l’Antiquité du Proche Orient, le rituel de l’alliance est très fréquent (par immolation d’un certain nombre d’animaux, coupés en deux et séparés entre les deux personnes qui font alliances). Dans les textes rédigés par les prêtres Israélites, on nous décrit ces vieux rites d’alliance, mais ils sont modifiés pour montrer que c’est Dieu qui a l’initiative pas l’homme (cf. alliance entre Dieu et Abraham).

Si l’intervention de Dieu crée une histoire nouvelle, cela veut dire que les Israélites s’inscrivent dans un temps différent. Il y avait précisément un temps mythique : une existence humaine complétement placé sous la tutelle des dieux, sous la tutelle de leurs caprices.

Désormais, ce n’est plus la fatalité, le destin, qui gouverne l’existence des Israélites. Ils apprennent à être le partenaire d’un Dieu spécial, différent, qui fait alliance avec eux.

Il faut maintenant vivre sa vie humaine avec responsabilité, avec éthique.

Cette alliance avec le Père, et l’éthique qui en surgit, doit être matérialisée et transmise aux générations d’Israélites dans le but d’être respectée et perpétuée. C’est le roi Josias (640-609 av JC) qui, le premier, réunit les fondements, les écrits, de cette alliance avec Dieu, et les synthétise dans ce qu’on appelle la Torah (que l’on peut traduire de l’hébreu par la « voie », et qui fut traduit en grec par nomos qui a donné le mot Loi). Toute l’histoire d’Israël, lisible dans cette Torah, apparaît alors comme une montée progressive jusqu’au règne de Josias, qui est une sorte d’apothéose, car responsable de la compilation de la Torah.

Etre Israélite c’est à partir de ce moment vivre conformément à la volonté de Dieu décrite dans la Torah, c’est-à-dire écouter la Torah et la mettre en œuvre.

C’est cette Torah qui permet aux peuples d’Israël de se distinguer des autres peuples et qui leur permet également de penser et d’affirmer que « Dieu est avec eux ».

*

Mais les Israélites vont se heurter à une rupture dans cette histoire nouvelle, dans ce dialogue avec Dieu. Cette rupture, tant historique qu’éthique, est la prise de Jérusalem par les Babyloniens vers 587 av JC, et la longue épreuve de l’exil.

Ces évènements sont fondamentaux dans l’élaboration du monothéisme tel que compréhensible dans la Bible, et l’éclatement de la foi biblique des derniers siècles avant J.C.

En effet, cette prise de Jérusalem par les Babyloniens et la longue période de l’exil contredisent l’affirmation évoquée plus haut à savoir le fait que Dieu est avec son peuple.

Dieu apparaît conséquemment à ces évènements comme insaisissable, éloigné. Il met en échec son peuple et ne leur répond plus.

Les conséquences éthiques de ces évènements sont considérables. Non seulement une grande partie des théologiens Israélites arrivent à la conclusion que ce désastre et ces malheurs sont un châtiment du pêché. Mais, en plus, Dieu étant toujours juste, c’est au peuple d’Israël que revient la faute des péchés, présents ou passés.

A pêché collectif, punition collective.

De cette manière, et parce que les Israélites ont tenté de trouver le responsable de ce pêché, les prêtres ont amené une nouvelle question cruciale, tant d’un point de vue théologique qu’éthique : qu’est-ce que le Mal ?

Le récit de la Genèse, rédigé plus tardivement qu’une grande partie des livres de l’Ancien Testament, permet de mettre en exergue une première définition du mal : le mal, c’est le fait de rompre l’alliance avec Dieu. Autrement dit, c’est ce qui mène à la mort.

Ce à quoi vont venir s’ajouter les différentes épreuves, qui d’un point de vue éthique, peuvent conduire au mal : l’échec, la perte de cohérence et, bien évidemment, le silence de Dieu.

Cette dernière épreuve, cet apophatisme, est responsable des deux grandes tendances dans le judaïsme : certains vont estimer que Dieu se tait car il n’a plus rien à dire, et que de cette raison, c’est aux hommes de faire l’histoire. D’autres, au contraire, vont estimer que Dieu se tait mais que son silence est une parole. Ces derniers prennent donc le choix de guetter dans le silence un signe nouveau.

Parallèlement à ces questions, émergent, notamment à travers le livre d’Isaïe, l’originalité d’un monothéisme éthique.

En effet, on estime que c’est pendant la période de l’exil à Babylone que la foi des Israélites est devenue monothéiste. C’est un coup de force que l’on doit beaucoup au second Isaïe (chapitres 40 à 55), composé vers 550 av. JC., et dans lequel l’idée que les autres dieux sont des « néants », des illusions, est développée.

Certes, à l’époque l’idée d’un monothéisme n’est pas originale, comme le prouve l’exemple d’Akhenaton. Mais, ce n’est pas le même type de monothéisme. Dans le cas du monothéisme isaïen, il s’agit d’un monothéisme éthique dans le sens où ce monothéisme impose des conséquences éthiques, des changements au niveau du style de vie, à l’ensemble du peuple. Pour le cas d’Akhenaton, le fait que ce dernier ait été monothéiste n’a eu aucune conséquence pour son peuple. Après sa mort d’ailleurs, ce monothéisme n’a pas eu de suite concrète.

Il y a donc véritablement un tournant théologie, et donc éthique, avec le livre d’Isaïe, et, in fine, dans les croyances des Israélites.

Enfin, avec toutes les pertes liées à l’exil, il ne semble plus que rester la famille. Ainsi on va voir émerger dans la foi israélite des rites familiaux tels que la circoncision ou le shabbat. La mère juive est gardienne de la tradition. Le père juif incarne la mémoire narrative. L’éthique familiale demeure très identitaire.

Finalement, le judaïsme post exilique éclate en différentes tendances ou sectes en raison de l’exil et de la diaspora. Les multiples influences des peuples qui ont dominé partiellement ou totalement le Proche-Orient, des Babyloniens jusqu’aux Romains en passant surtout par la pensée grecque (notamment concernant le logos), ont conduit la pensée juive à se diversifier.

Au moment de l’émergence du phénomène Jésus, différents courants composent donc le judaïsme. L’éthique du judaïsme, en proie à cet éclatement, va se heurter à l’émergence d’une nouvelle éthique faisant écho aux fondements de l’éthique issue de l’âge du Père.

II- L’âge du Fils, une nouvelle éthique révélée dans le Nouveau Testament.

Aux alentours de l’an 0, les tendances socio politiques des juifs de la Palestine sont à l’image du pluralisme religieux énoncé précédemment.

Pour les Juifs, la Samarie, au nord de la Palestine, est un territoire plutôt critiqué, dans la mesure où l’une de ses régions voisines, la Galilée, est très marquée par l’influence grecque, phénicienne. Ceci est mal perçu car au plus une région et son peuple sont mélangés, au plus il sera difficile de bien vivre sa foi juive. Ainsi, le seul lieu intéressant pour les Juifs est la Judée, Jérusalem et sa banlieue.

Dans ce contexte, les tendances socio politiques des Juifs sont donc nombreuses et liées au gouvernement politique et religieux de la région, en lien direct avec l’occupant Romain et le rôle spirituel majeur du sanhédrin[11].

Tout d’abord on peut citer les politiques. Ceux-ci sont composés par les Hérodiens (partisans de la famille princière, les tétrarques), les Sicaires (Juifs qui n’hésitaient pas à poignarder les romains), et les Zélotes (se réclamant de Pinhas, qui du temps de Moïse a pris une sainte colère en voyant deux juifs faire une offrande à Dieu malvenue, il les a tué et a été bien vu après cet acte – les zélotes veulent restaurer l’honneur de Dieu, en purifiant le Temple souillé par les trafics).

Ensuite, on peut citer les gens du Temple, à savoir les Sadducéens (de Sadoq, illustre personnage de l’époque de Salomon considéré comme l’archétype de tous les prêtres ; les Sadducéens ne croient pas en la résurrection, ils n’attendent rien de Dieu ; ils font beaucoup de sacrifices, et font ainsi fonctionner l’activité économico-financière du temple), et les Esséniens (ils pensent que le temple de Jérusalem achevé par Hérode le grand est devenu impur, il ne reste pour eux plus qu’à attendre qu’un Temple descende du ciel, « acheiropoïète »).

Les partisans de la Loi, aussi, sont à citer. Il s’agit des Scribes (spécialistes de la Loi) et les Pharisiens (de « peroushim », séparé en Hébreu ; ils se recommandent du scribe Esdras qui a imposé aux rescapés de l’exil une pureté traduite par le fait qu’on ne se mariait plus avec les étrangers : ils se revendiquent comme étant ceux qui suivent la Loi avec le plus de ferveur). Ces Pharisiens se divisent en deux tendances : ceux qui n’attendent rien du jugement (le jugement est attendu pour dans un temps très long, donc négligeable) : c’est un judaïsme fermé où tout est dans la Torah ; et ceux qui attendent l’apocalypse (le grand dévoilement) dans l’immédiat : c’est un judaïsme ouvert (ouvert sur une révélation, une nouvelle Torah, nouveau Sinaï).

Enfin on peut citer les apocalypticiens marginaux. Il s’agit principalement des Baptistes, des gens de Qûm’ram, et des Nazöréens.

On peut également évoquer les Anawin qui sont des juifs plutôt pauvres qui s’en remettent à Dieu du fait de leur pauvreté.

Lorsque Jésus apparait, chacun de ces groupes est intéressé par ce qu’il raconte. Ils seront tantôt fascinés, tantôt déçus car Jésus touchera en plein cœur chacune de leurs attentes et titillera leur colère car n’étant jamais aligné intégralement, totalement, à l’un ou l’autre des courants.

Ce qui gênera grandement les Juifs lors de leurs nombreuses tentatives de conflit avec lui, et plus particulièrement les Pharisiens, c’est que Jésus ira jusqu’à récuser l’autorité de Moïse (Matthieu, 19, 1-12). En terme théologique, Jésus se place un peu comme la ‘sagesse éternelle’, prétention inacceptable pour les Juifs.

Il va se passer trois années avant qu’on ne se décide à le tuer. Pendant ces trois années, les Juifs, et non-Juifs, qui l’entourent vont avoir la lourde tâche de devoir se placer par rapport à ce qu’il dit, ce qu’il fait, et par rapport à sa personne… ce qui n’est pas pour faciliter l’accueil de ses paroles.

Cela renvoie au fond à une opposition d’éthique entre les Juifs et les Chrétiens. Les premiers fonctionnent selon une orthopraxie, c’est-à-dire qu’il faut agir de façon droite, juste, selon la Torah. Pour les Chrétiens, l’important est de suivre ce qu’a dit Jésus (on peut parler d’orthodoxie au sens premier du mot).

On retrouve une autre opposition qui se révèle à l’époque de Jésus, c’est celle concernant le pardon. Chez les Juifs, il y a des actes non pardonnables car pour eux, celui qui pardonne c’est celui qui est offensé (exemple la Shoah). Chez les Chrétiens, tout acte est pardonnable par Dieu, et donc par son fils, Jésus.

L’annonce que fait Jésus est déconcertante pour l’éthique juive de l’époque.

Les Béatitudes et le sermon sur la montagne nous permettent d’éclaircir cette nouvelle éthique, et de lever le voile sur le « Royaume de Paix » que dit être venu apporter Jésus. Qu’il s’agisse de Matthieu (5, 3) ou de Luc (6, 20-26), dans les deux cas, Jésus place ses contemporains face à un paradoxe : le malheur est présenté comme un bonheur (heureux les pauvres, heureux les malades, etc.). On peut se poser la question des conséquences que ce retournement peut avoir d’un point de vue éthique, pour l’époque.

Une solution simpliste serait de conclure que la prédication de Jésus opère un renversement du système ancien des valeurs. Ceci est, dans un premier temps, vrai car la théologie juive peut donner l’impression de se maintenir dans la perspective de la rétribution (le bonheur présent ou futur est lié à la bonne conduite du passé et du présent, cf. Deutéronome - orthopraxie). Mais, cette solution est fausse également, car Jésus parle d’un bonheur, pas pour plus tard, mais pour maintenant. Il parle d’un royaume qui est tout proche.

Faut-il alors penser que Jésus annonce autre chose qu’attendent ses contemporains ? Une autre mise en pratique de la Torah ?

A ce titre, on a accusé Jésus de s’opposer à la Torah… ce à quoi il a répondu qu’il n’était pas venu abolir, mais accomplir cette Torah (Mat 5, 17-19). Il s’agit d’une réalisation puisque Jésus dit qu’il est venu faire la volonté de son père. En même temps, on retrouve dans le mot pleromazaï (employé dans ce passage) l’idée de plénitude. Jésus est donc venu mener la Torah à sa plénitude, et non proposé une autre Torah, parce qu’il révèle le sens total et définitif de cette Torah.

Dans la suite de Mat. 5 (v. 20-29), Jésus invite à voir que tous les comportements humains ont une logique propre, qu’évidemment Dieu a aussi sa logique propre, et que les deux sont parfois antagonistes et qu’il faut choisir. Là encore apparaît une nouvelle logique éthique.

On voit donc, à travers l’Evangile, se dessiner certains contours de ce Royaume de Paix (des « Cieux ») : les petits sont placés devant les premiers, les chefs doivent servir, et on doit partager ses biens. Il n’y a plus la même hiérarchie.

De plus, le moteur qui peut amener ce royaume est l’Amour, poussé à l’extrême.

Ainsi, ce qui demeure très important pour l’éthique chrétienne c’est qu’elle est centrée sur ce que dit être Jésus, et cette éthique n’est pleinement réalisable que si le croyant est mis en relation intime avec ce Jésus. On dépasse le simple modèle à imiter, puis qu’il faut pouvoir accomplir les œuvres de Jésus. En terme biblique, cela se dit « agir avec le même Esprit que Jésus ».

L’éthique n’est donc réellement chrétienne que si elle est christocentrée, (centré sur Jésus) christopraxique (agir comme Jésus)et pneumatopraxique (Jésus agit à travers moi).

On pourrait encore réfléchir et traiter la question de l’éthique chrétienne annoncée dans les Evangiles, notamment à propos de l’évènement Pascal, concentrant l’éthique de la Croix et du silence de Dieu, puis l’éthique de la résurrection.

*

Le dernier élément lié à l’éthique biblique dévoilée dans le Nouveau Testament est la question du péché et des péchés.

Concrètement, le péché énoncé par Jésus, c’est le refus de Dieu, de cet excès d’amour et de pardon (dévoilé avec la résurrection). Ce refus apparaît dès lors que Dieu prend l’initiative de combler la distance qui existe entre Dieu et l’homme, et que ce dernier n’en veut pas. Ainsi, tous les actes que l’homme peut faire qui contribuent à mettre Dieu à distance, ou à creuser le fossé est « acte de refus d’amour ».

A ce titre, une pensée peut être considérée comme un acte, et l’acte un refus. Toute la théologie chrétienne liée au pêché a beaucoup évolué et changé tout au long des deux millénaires qui nous séparent du protochristianisme. Il est à noter que la hiérarchie des pêchés, cette classification entre péchés capitaux, péchés véniels et pêchés mortels datent du Moyen Âge. Très récemment, sous le pontificat de Jean Paul II, a été mis en avant le concept de péché structurel : c’est-à-dire toute situation sociale, et culturelle, concrète qui a pour effet de faire que des gens qui ne sont pas pêcheurs directement le deviennent malgré eux. En résumé, entre péché global et péché personnel, il y a une réalité de péché qu’on appelle péché structurel.

*

Ainsi, à la lueur de cette partie sur l’âge du Fils, il nous apparaît une nouvelle éthique, différente en bien des points à l’éthique biblique des Juifs.

Par ailleurs, on remarque que la religion des Hébreux, entrevue dans la première partie, apparaît en mouvement par rapport aux religions archaïques, très cycliques. Le dialogue, cette création de l’Histoire par la relation hommes/Adonaï, crée un mouvement, une linéarité.

Mais dans le contexte du Nouveau Testament, le judaïsme apparaît immobile, alors que le message du Christ est, à son tour, nouveauté, en constant mouvement, voire même en réseau[12].

III- L’âge de l’Esprit, l’éthique biblique au risque du transhumanisme.

Nous avons pu observer dans les deux premières parties que l’éthique biblique s’était dévoilée et construite tout au long des trois derniers millénaires. Nous avons également pu voir l’ « accomplissement » éthique opérée par Jésus concernant la première éthique biblique, entraînant un approfondissement du rapport moral et éthique entre les hommes, et une complexification du rapport entre les hommes et leur Dieu, où la liberté et le choix occupent une place prépondérante dans la vie des croyants.

Or, il n’y a pas que pour les croyants que la liberté est importante. Notre époque toute entière est très soucieuse de liberté.

En effet, en Occident, nous assimilons liberté avec autonomie (auto et nomos, la loi qui ne dépend que de moi) et liberté/autonomie avec rejet de Dieu. Au moins depuis le XVIIIème siècle, pour les occidentaux, le fait de croire en Dieu serait un obstacle à la liberté. On a, à ce titre, l’image d’un Dieu qui empêcherait l’homme d’affirmer sa liberté.

En face de cette autonomie temporelle et séculaire qui est recherchée, il y aurait, du côté de Dieu, une sorte d’hétéronomie, c’est-à-dire une loi qui serait celle d’un autre, une loi qui serait, de ce fait, subie.

On voit donc s’opposer d’un côté la liberté biblique, – celle énoncée par Jésus aux prêtres du Temple (« La Vérité vous rendra libre ») et par Saint Paul, pour qui on est tous esclaves, pour qui la vraie liberté c’est la liberté intérieure –, l’affirmation d’une éthique fondée sur la dignité de chaque être humain, une dignité morale à s’orienter vers la bonne direction (la fameuse « conscience »). L’éthique chrétienne n’étant pas, il faut le dire, une hétéronomie, mais bien plutôt une théonomie participative[13].

De l’autre côté, une « nouvelle » éthique, – dont les traits se dessinent de plus en plus distinctement dans les médias, dans les orientations économiques, politiques et technologiques actuelles, et dont il semble aujourd’hui peu risqué d’accrocher les ficelles à cette éthique appelée transhumanisme –, dont le mot liberté semble au cœur de toutes les initiatives allant pour sa construction, d’une part, et de toutes ses critiques allant contre l’ancienne éthique biblique, d’autre part.

Cette nouvelle éthique a des ambitions totalement différentes que l’éthique biblique jusque-là entrevue. Celle-ci ne se cache plus, en effet, de vouloir rendre l’homme immortel, non pas après la mort (comme le suggère le christianisme), mais maintenant. A ceci, est rajoutée ce que nous avions évoqué dans l’introduction, à savoir l’élaboration d’une éthique fondée sur l’autonomie des hommes dont les bases sont physiques et mentales (et non spirituelles). Ainsi, poussé à son paroxysme, ce chemin conduit à envisager une nouvelle définition de l’être humain, où le handicap physique et/ou mental n’aurait pas sa place dans la société, puisqu’incomplet, non autonome.

Evidemment, la science est envisagée ici non plus comme un remède à ces problèmes d’ordre biologique et mécanique mais comme une fin en soi, dépendante du système économico-financier actuel. Pour remplacer une jambe, ou redonner la vue à un être humain non autonome, il faut payer la science. Ce qui permettra à ce dernier de devenir autonome, c’est-à-dire productif.

On retrouve chez les transhumanistes une volonté d’acquisition de capacités habituellement réservées au divin, tel que l’omniprésence/potence/science[14], par la technologie, la science, la raison (comme si il était déraisonnable de raisonner autrement). On retrouve également une ambition d’amélioration morale « grâce à des médicaments ».

Il n’est donc pas outrancier d’envisager l’accession à l’immortalité, non pas de l’âme, mais du corps et de l’esprit via les évolutions technologiques[15].

Au fond, donc, on retrouve à travers l’élaboration de cette nouvelle éthique, un schéma assez similaire à ce qui fut développé il y a plusieurs millénaires, dans les territoires de Canaan et d’Israël. On retrouve cette volonté de dessiner un nouveau pont, une nouvelle voie, une nouvelle Torah (ce mot ayant le sens de chemin plus que de loi), une nouvelle Echelle de Jacob conduisant vers Dieu.

Comme l’a jadis fait Nietzsche avec son concept de surhomme, le transhumanisme puise dans les fondements judéo-chrétiens pour élaborer son propre absolu. Les transhumanistes, un peu à la manière de Nietzsche, sont des pèlerins de l’absolu qui tourne leur dos à Dieu, des anti-Léon Bloy diraient certains non sans humour.

Reprenons ces quelques mots de Zarathoustra : « Mais je veux vous ouvrir entièrement mon cœur, ô mes amis : s’il existait des Dieux, comment supporterais-je de n’être point Dieu ! Donc il n’y a point de Dieux.[16] »

Comment supporter de n’être point des Dieux ? Voilà ce qui transpire de l’éthique transhumaniste. Et voilà ainsi, brillant comme des fils d’or sur une étoffe multicolore, la structure de l’éthique transhumaniste.

Reste à confronter les deux éthiques en poussant l’éthique transhumaniste jusqu’au bout de sa volonté : l’accession à l’immortalité. Devenir des dieux.

Pour cela, point besoin d’étude scientifique complexe qui démentirait biologiquement l’impossibilité physique de devenir immortel, même avec des nano-machines. Une simple pièce de théâtre nous suffira. Celle publiée en 1959 par Gustave Thibon intitulé Vous serez comme des dieux[17].

Dans cette œuvre théâtrale, Thibon décrit un drame qui peut sembler, maintenant, envisageable : qu’adviendrait-il de l’idée de Dieu si la science parvenait à vaincre la mort ? Pour reprendre les mots de Benoit Lemaire, « entre la durée et l’éternité, quel serait le choix de l’homme ? La promesse du démon au paradis terrestre (« Vous serez comme des dieux ») peut-elle l’emporter dans l’esprit des hommes sur l’affirmation du Christ (« Mon Royaume n’est pas de ce monde ») ? (…) Si la mort disparaissait, l’homme serait placé devant un choix transcendantal et sans alliage entre l’indéfini et l’infini, entre le temps et l’éternité. Dieu ne serait plus ce que la terre ne donne pas encore, mais ce que la terre ne peut pas donner. »[18]

Les deux éthiques s’opposent donc fermement, intégralement, entre ces deux univers : celui de la nature et du temps que l’on franchit par la science et le progrès ; et celui de la grâce et de l’éternité que l’on ne peut franchir que par Dieu.

Cette pièce est une véritable mine d’or pour notre sujet, puisque Thibon anticipe les réactions chrétiennes face à ces prouesses technologiques : « les uns perdaient la foi, d’autres essayaient d’accorder ce prodige avec leur foi, d’autres criaient à l’imposture ou au miracle diabolique. Ce tumulte dura quelques années, puis nous découvrîmes le rayon de persuasion… C’est ainsi que se fit l’unité de l’espèce humaine. Et presque en même temps, notre ami Bergmann découvrait le sérum d’immortalité. »[19] Le christianisme vivait de la mort, et il est mort avec elle.

Au fond, le coup de force de la pièce est de décrire l’après ‘mort de la mort’. Et malgré la suppression de tous les maux de la nature et du temps, une souffrance, endormie par l’exaltation du progrès et des découvertes technologiques, se répand au sein des protagonistes de l’histoire : l’une des héroïnes demeure insatisfaite… et se pose la question du choix à faire entre l’indéfini et l’infini. Elle en vient même à envier les ‘mortels’ car eux, au moins, ils étaient « assez pauvres pour pouvoir espérer ».

Nous nous arrêterons ici quant à l’issue de cette œuvre pour ne pas gâcher le plaisir de la lecture, d’autant plus que nous avons suffisamment de matière pour poursuivre notre réflexion.

En effet, ce drame montre deux types d’éthique : celle qui voit dans le progrès l’avenir de l’homme et où Dieu n’est qu’un « bouche-trou ». Et celle qui met son espérance en Dieu seul.

Et c’est cette espérance, véritablement absolue, qui demeure la clef de voute de l’éthique chrétienne, et qui la sépare fondamentalement de l’éthique transhumaniste même si elle n’est pas inaccessible au simulacre transhumaniste, comme le suggère la conclusion de l’article du Huffingtonpost citée un peu plus haut : « Comme la religion, [le transhumanisme] nous promet transcendance, mais à la différence de celle-ci, cette transcendance est acquise à travers nos propres moyens technologiques, et non à travers Dieu. La question se pose donc : faut-il mettre notre espérance, confiance, et foi en la vision du monde transhumaniste ? »[20]

La question à se poser est sans doute plus à chercher du côté de l’éthique biblique de la liberté.

Est-il concevable d’absolutiser la pensée transhumaniste qui contient, ontologiquement, la capacité d’utiliser les technologies pour supprimer les conflits et les tensions, et plus particulièrement ceux intérieurs qui permettent de raisonner et de critiquer la société ?

Doit-on encourager une éthique qui vise, in fine, à conduire, béatement, dans la joie et la fête, les hommes vers une finalité très certainement productiviste et oligarchique ?

Ou, comme nous l’avons vu avec l’éthique judéo-chrétienne, en rester à cette archaïque éthique judeo-chrétienne qui laisse l’homme libre de choisir tous les aspects de sa vie, et même de choisir le transhumanisme, de rejeter l’idée de Dieu ?

En somme, une éthique qui accepte, et élève, le conflit entre les sens et l’esprit ?

*

En guise de conclusion, nous pouvons constater la longue évolution de l’éthique biblique au cours des trois derniers millénaires.

Nous pouvons également admettre que cet objet, qui est tant historique que théologique et social, revêt aujourd’hui toute son importance tant il devient urgent de délimiter et combattre les bases de l’éthique qui sous-tend la course en avant initiée par la religion du Progrès.

Quoi de mieux que d’utiliser l’éthique biblique pour cerner celle du transhumanisme ?

[1] Les parties I et II de cet article sont une synthèse d’ouvrages cités plus loin et de leçons suivies à l’Université Catholique de Lille.

[2] http://www.jacques-ellul-marseille-aix.org/documents2012/positions/Approche_du_transhumanisme.pdf - « Regard ellulien sur le transhumanisme », in Foi et Vie n°2 vol. XI, juin 2012.

[3] http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/04/18/google-et-les-transhumanistes_3162104_1650684.html

[4] Le Système technicien, 1977, Calmann-Lévy, réédité en 2004, puis 2012 (Le Cherche-Midi Editeur).

[5] « Le transhumanisme vient combler le décalage existant entre les réalisations techniques dont l’homme s’est montré capable au cours de l’Histoire et l’infirmité meurtrière de son cheminement éthique, moral et politique. Même si ses adeptes s’en défendent, il se présente comme une eschatologie (du grec eskhatos, « dernier », et logos, « discours »), c’est-à-dire une annonce des fins dernières de l’homme et du monde. (…) Le terme technoprophète ne relève (donc) pas exclusivement de l’ironie (car) il renvoie à des réflexions émanant d’esprits brillants, de savants reconnus, d’intellectuels diplômés. (…) Le préfixe « techno » souligne le fait que les prophètes en question s’en remettent à la technique – et souvent à elle seule – pour remédier aux malheurs du monde et tempérer la désespérance des hommes. »

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme#cite_note-93

[6] http://www.esswe.org/uploads/user-files/A03-03-Deghayte-Henri-de-Lubac-et-Joachim-de-Flore.pdf et pour les plus curieux et chanceux : DE LUBAC Henri, La postérité spirituelle de Joachim de Flore.

[7] Nous n’aborderons pas la biblique protestante pour deux raisons : la première est la complexité d’une définition du phénomène protestant dans le passé et aujourd’hui ; la seconde est que l’auteur n’en a malheureusement pas les compétences.

[8] Il convient de rappeler la présente ambition de présenter une histoire (l’histoire de l’éthique biblique (parties I et II)) et une prise de position (partie III).

[9] LIVERANI Mario, La Bible et l’invention de l’histoire, folio histoire, 2008 pour la traduction française.

[10] Voir ELIADE Mircea, Aspects du mythe, et, Initiation, rites, sociétés secrètes.

[11] Au sujet des premiers temps du christianisme et des héritages/emprunts du christianisme aux sectes juives, ne pas hésiter à puiser de précieuses informations dans : MIMOUNI Simon Claude et MARAVAL Pierre, Le christianisme. Des origines à Constantin, Nouvelle Clio, PUF, Paris, 2006.

[12] Pensons aux réflexions controversées du P. Teilhard de Chardin dans Le Phénomène humain, et plus particulièrement ses concepts de noosphère et de Christ Omega.

[13] Théonomie : caractéristique de Dieu : Quand Dieu veut, il fait ce qu’il veut et il veut ce qu’il fait. Et c’est forcément bon. Participative : Puisque ‘nous’ sommes créés à l’image de Dieu, et sauvés par le Christ de tout ce qui nous empêche de suivre le chemin de Dieu, ’nous’ participons par nos actions aux actions de Dieu qui fait ce qui veut et veut ce qu’il fait (et c’est forcément bon). Ainsi, toutes entreprises de réflexion, depuis les origines jusqu’à maintenant, pour trouver des chemins de vie, tout cela participe à l’acte de Dieu qui gouverne. Cela induit une dignité très grande de tous les actes humains, car ils sont à associer à Dieu. Et, a fortiori, les responsabilités de ces actes sont proportionnellement grandes, le risque étant de compromettre Dieu à ‘nous’. Par ailleurs, pour être le plus capable d’agir en toute responsabilité, il faut accepter d’accueillir le coup de pouce envoyé par Dieu, la Vérité divine (l’Esprit Saint ou le Paraclet), qui permet de compléter ce que l’expérience nous conduit à constater, à savoir notre incapacité à être parfait, absolu, tout seul. D’un point de vue éthique cela conduit à un constat très simple : Comment voulez-vous méprisez le plus petit des êtres humains sachant que même lui participe à la théonomie participative ?

[14] http://www.huffingtonpost.fr/johann-roduit/le-transhumanisme-nouvell_b_1326166.html

[16] Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Deuxième partie, « Sur les îles bienheureuses ».

[17] THIBON Gustave, Vous serez comme des dieux, Fayard, Paris, 1954, 192 pages. Ici, l’édition de 1985 – 190 pages.

[18] LEMAIRE Benoit, L’espérance sans illusion. L’espérance dans l’œuvre de Gustave Thibon, page 73.

[19] Ibidem, Acte II scène 2.

[20] http://www.huffingtonpost.fr/johann-roduit/le-transhumanisme-nouvell_b_1326166.html

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F64%2F47%2F1179686%2F95180887_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F28%2F75%2F1179686%2F94991906_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F42%2F32%2F1179686%2F91035697_o.png)